Ich bin nun seit vier Wochen bei meinen Eltern in einem kleinen Vorort von München. Ich sitze im Paradies. Eigentlich lebe ich in Madrid, studiere dort. Von meinem Balkon im Szeneviertel „Chueca“ habe ich viele Male dem unermüdlichen Treiben der Stadt zugesehen, eine geräuschlose Nacht hat es nie gegeben. Nachts kam mehrmals die Müllabfuhr und es hat einige Zeit gedauert, bis ich mich an den Lärm gewöhnen konnte. Auch die Touristen wurden nie müde uns entweder vor die Haustür zu kotzen oder um drei Uhr morgens mit einem Ständchen ihren Rausch mitzuteilen. Von meinem Balkon aus habe ich alles im Blick, die beinah fiebrige Bewegung lässt sich mittels Bildern oder Videos schwer einfangen, das muss man gesehen haben, das flimmernde Bild der Lebendigkeit muss mit den Augen verfolgt werden, bis man zu müde wird und den Blick wieder senkt.

Als ich die Stadt vor vier Wochen verlassen habe, galten bereits Ausgangsbeschränkungen, Frisöre hatten allerdings noch offen und zumindest den Arbeitern konnte man noch zusehen, wie sie sich morgens auf die Fahrräder schwangen oder gehetzt zur Metro eilten. Jetzt ist alles anders. Die absurden Bilder aus den Krankenhäusern, das provisorisch eingerichtete Leichenschauhaus in einer Eishalle, die erschreckenden Zahlen, die scheinbar täglich gleichen Hiobsbotschaften- Es scheint als hätte sich die Apokalypse niemals angebahnt, als wären wir alle und zwar ausnahmslos von einem Tag auf den anderen in eine Parallelwelt abgestiegen, in der sich Szenarien abspielen die mit unserem Leben eigentlich nicht zu tun haben. Und weil der Geburtstag meines Vaters vor der Tür stand und ich es sowieso geplant hatte, bin ich direkt nach Deutschland geflogen, habe meine Sachen gepackt und die Gespensterstadt verlassen. Ich bin die Ratte und verfolge jeden Tag die Nachrichten und sehe meinem Schiff beim Sinken zu. Ich fühle mich schuldig, weil ich immer noch spazieren gehen darf und in einem geräumigen Haus das Zimmer meiner Schwester bezogen habe, mich zurückziehen kann und auch einmal um den See joggen oder auf einer Bank verweilen darf. Das alles ist in Deutschland noch möglich. Abends sitze ich mit meinen Eltern am Esszimmertisch und lausche ihren Sorgen, die sich mal um Belanglosigkeiten wie den ausgefallenen Frisörtermin und mal um den Unmut ob der zweifelhaften Berichterstattung der Medien drehen.

Mein Vater ist besonders sensibel, anders als meine Mutter belasten ihn die immer wiederkehrenden Nachrichten ähnlich wie mich. Das ist ein beinahe körperlicher Schmerz, der wie eine andauernde Verspannung das Einschlafen erschwert und den Geist auf Hochtouren fahren lässt. Bilder des Grauens können insofern ansteckend sein, als dass sie sich in den Gedanken einnisten und darin willkürlich spazieren gehen. Dennoch wissen wir gleichzeitig, wie gut es uns doch geht, wie privilegiert wir sind. Viele Abend skype ich mit meinem Freund in Madrid, dann streckt er seinen Laptop aus dem Fenster und gewährt mir den Blick auf eine endlos lange Supermarktschlange vor dem Haus, die Menschen stehen geduldig mit beinahe vorbildlichem Abstand von 1,5 Metern hintereinander, als hätten sie einen Messstab dabei.

Mein Freund wirkt einigermaßen entspannt, obwohl er sein Unternehmen bereits mit Schließung von Schulen und Universitäten still legen musste. Zum Glück kann er auf Ersparnisse zurückgreifen, zumindest für die nächsten Monate. Von der Regierung kam bisher keine Hilfe, Planungen sind angekündigt, auf die Konten hat es das Geld bisher noch nicht geschafft. Wir reden über Musik und schwelgen in Vergangenem, wir trinken zusammen Rotwein und verfluchen die bisher noch nicht zu überwindende Bildschirm-Barriere. Berührungen sind ein Luxusgut geworden, das wir uns nicht mehr leisten können. Morgens nach dem Aufstehen verfolge ich als erstes die Nachrichten aus Spanien, versuche mich auf die langsam eintretende Verlängerung der Infektionsketten zu konzentrieren und mein Herz für eine notwendige Hoffnung zu öffnen.

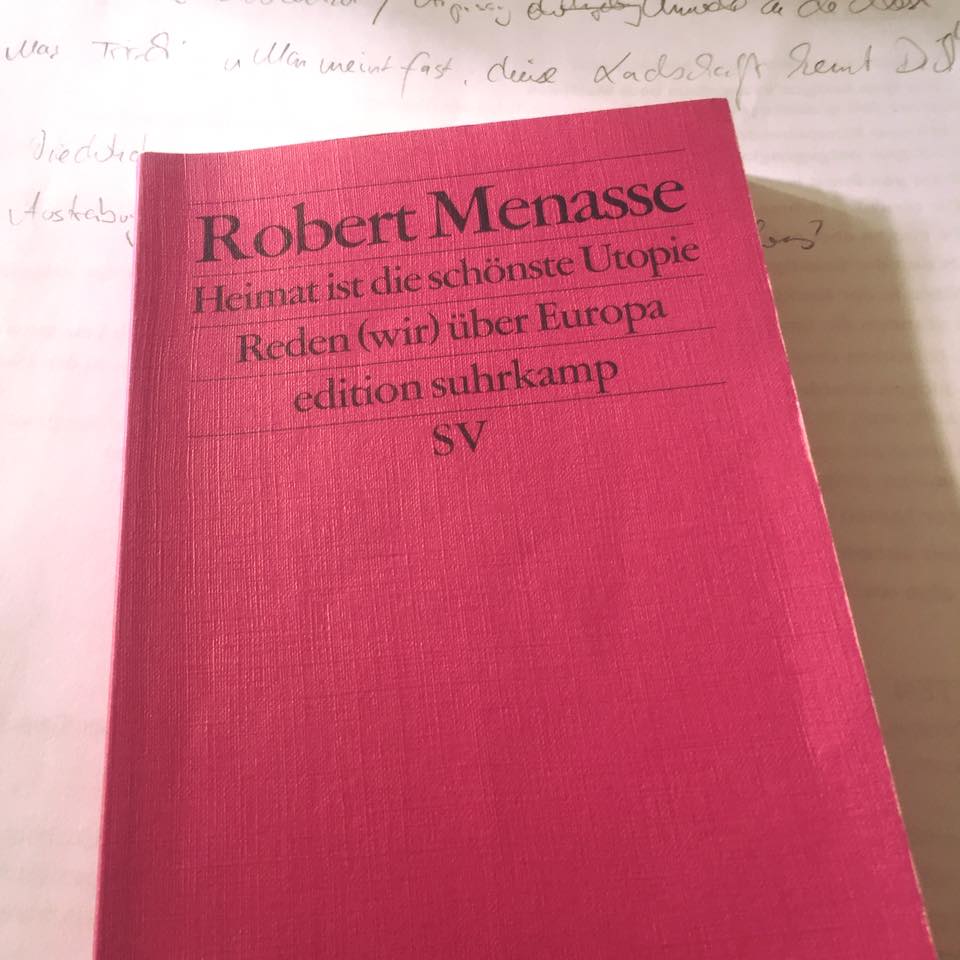

Anschließend kontrolliere ich den Abflugplan des Frankfurter Flughafens, ich muss mich jeden Tag versichern, dass die Möglichkeit von einem Land ins andere zu gelangen immer noch besteht, ich brauche den Gedanken dieser kleinen Freiheit und möchte sicher sein, dass mein Aufenthalt in Deutschland eine von mir getroffene Entscheidung und jederzeit wiederrufbar ist. Dass ich zurück nach Hause fliegen kann, wenn ich möchte, zusammen mit meinem Mitbewohner ausharren darf, um auf bessere Zeiten zu warten. Spanien hat es mir nicht leicht gemacht, vor allem in den letzten Monaten habe ich mich oft nach Deutschland zurück gesehnt. Nichts desto trotz fühle ich mich in Madrid zuhause, habe nicht viele Freunde dort, aber hänge umso mehr an den wenigen, die mir dort Nahe stehen. Der Gedanke von Grenzen scheint mir unerträglicher denn je und ich möchte mich nicht auf meine deutsche Staatsbürgerschaft reduzieren lassen. Ich fühle mich als Europäerin.

Larissa Krusche ist gelernte Buchhändlerin, hat an der LMU Kommunikationswissenschaften studiert und währenddessen journalistische Erfahrungen im Print und Audio-Bereich gesammelt. Inzwischen lebt sie seit einem Jahr in Madrid und studiere dort englische Literatur.